Modulare Truppausbildung

Grundsätze

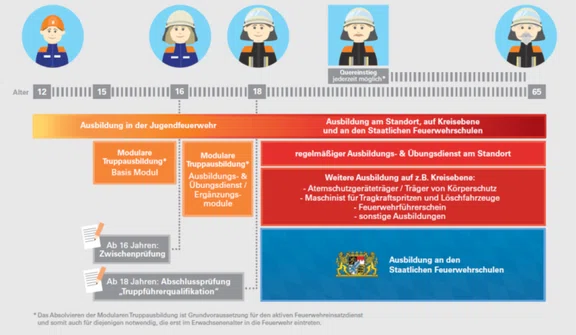

Mit der modularen Truppausbildung (MTA) hat Bayern Neuland betreten und ein zukunftsweisendes Modell für die Ausbildung der Freiwilligen Feuerwehren entwickelt.

Ziel der MTA ist eine Truppausbildung, die mit der Qualifikation Truppführer abschließt und modular aufgebaut ist, so dass sie jeder Feuerwehr, unabhängig von deren Ausstattung gerecht wird. Die Ausbilder in den Feuerwehren haben es in der Hand diesen neuen Weg mit Leben zu erfüllen und zum Erfolgsmodell zu machen. Die Ausbildung soll dabei einsatzbezogen und praxisnah durchgeführt werden. Ziel ist das Erwerben von Kompetenzen, nicht das „Absitzen” von Stunden.

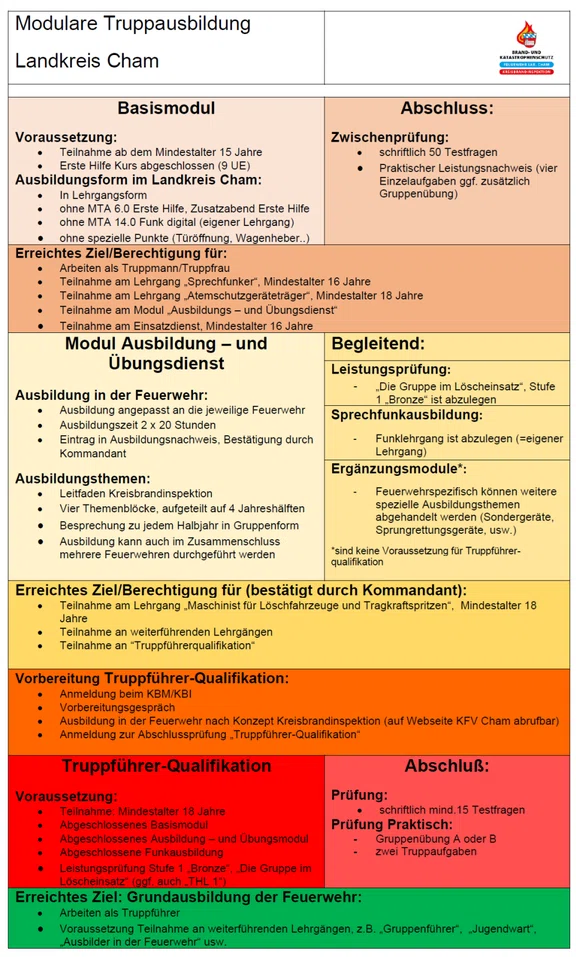

Basismodul

Im Basismodul werden grundlegende Tätigkeiten eines Trupps innerhalb einer taktischen Einheit für den Lösch- und Hilfeleistungseinsatz vermittelt, die jeder Feuerwehrangehörige fahrzeugunabhängig beherrschen muss. Damit ist es an jedem Standort – unabhängig von der Fahrzeugausstattung – möglich, mit geeigneten Ausbildern das Basismodul durchzuführen. Dies wird bereits seit vielen Jahren bei den Feuerwehren als ein Baustein der Feuerwehrausbildung angeboten. Es orientiert sich an der Beladung eines Tragkraftspritzenfahrzeugs und behandelt somit die grundlegenden Themenbereiche für jeden Feuerwehrangehörigen. Die Ausbildung ist in ihrer Grundstruktur auf ein Jahr in der jeweiligen Feuerwehr ausgerichtet.

Die Kreisbrandinspektion Cham bietet dies in Lehrgangsform an. Die Lehrpläne sind dabei auf die regionalen Unterschiede der einzelnen Inspektionsbereiche angepasst, beinhalten aber die gleichen Themen und Zeitansätze. Die Ausbildung wird deshalb in etwa sieben bis acht Wochen in Lehrgangsform abgeschlossen (anders als die Ausbildung in der eigenen Feuerwehr, die aufgeteilt über das ganze Jahr erfolgt).

Das Basismodul kann ab dem vollendeten 15. Lebensjahr – im Rahmen der Vorgaben des § 22 Jugendarbeitsschutzgesetzes (JArbSchG) – begonnen, auch die Zwischenprüfung in Ausnahmefällen bereits mit 15 Jahren abgeschlossen werden. Die Teilnahme am Einsatzdienst darf aber erst ab dem 16. Lebensjahr nach bestandener Zwischenprüfung erfolgen (fachlichen Eignung zur Teilnahme an Einsätzen nach Art. 7 BayFwG). Die letztliche Entscheidung über die Teilnahme an Einsätzen obliegt dem Kommandanten.

Dem Basismodul schließt sich das Modul „Ausbildungs- und Übungsdienst“ an.

Ausbildung- und Übungsdienstmodul

Ebenso, wie in der Berufsausbildung diese Grundfertigkeiten dann im Betrieb vertieft und angewendet werden, nimmt der Anwärter nach dem Basismodul mit Vollendung des 16. Lebensjahrs am Modul „Ausbildungs- und Übungsdienst“ teil.

Dies erfolgt ganz bewusst nicht als eigener „Lehrgang“, sondern durch Teilnahme am regelmäßigen Übungsbetrieb der eigenen Feuerwehr über mindestens 2 Jahre und wird halbjährlich mit Themenschwerpunkten überschrieben. Dabei kann im Halbjahresrhythmus ein gemeinsamer Ausbildungsabend eingeplant werden, um Erfahrungen aus dem vorausgegangenen Halbjahr zu sammeln und Informationen für die anstehenden Ausbildungsinhalte zu geben. Die Themen können aber auch vom jeweiligen Kommandanten variabel in den Ausbildungsplan der jeweiligen Feuerwehr integriert werden. In der zweijährigen Ausbildungsphase bleiben die Auszubildenden nicht unter sich, sondern lernen die Abläufe, die Besonderheiten und die Einsatzkräfte ihrer eigenen Feuerwehr kennen. Die erworbenen Kenntnisse werden z.B. in den Einsatzübungen vertieft und gefestigt, dabei lernt der Auszubildende auch die Zusammenarbeit mit z.B. Atemschutztrupps.

Reine „Theorieeinheiten“ oder das Training von Einzelaufgaben ist grundsätzlich nicht vorgesehen. Selbstverständlich können im Rahmen des Übungsdienstes jedoch mangelnde handwerkliche Fähigkeiten nachgeschult werden. Für die Durchführung des Modul Ausbildungs- und Übungsdienst gibt es Handzettel zur Übungsdurchführung. Im Rahmen der örtlichen Gegebenheiten und Einsatzschwerpunkte sollen die Übungen der Feuerwehr so gestaltet werden, dass der angehende Truppführer „im geschützten Raum“ Erfahrungen sammeln kann.

Schwerpunkt der Funktion „Truppführer“ ist ja die Umsetzung eines Auftrags innerhalb der taktischen Einheit, einschließlich des Erkennens von Gefahren und des Reagierens auf Störungen. Damit jedem Teilnehmer genügend Übungsmöglichkeiten zur Verfügung stehen, wurde ein Zeitansatz von (mindestens) 40 Stunden innerhalb von zwei Jahren gewählt. Bei regelmäßiger Teilnahme am Übungsdienst der eigenen Feuerwehr dürfte dieser Zeitansatz auch bei eventuellen Ausfallzeiten (Schichtdienst, Urlaub, Krankheit,…) in der Regel überschritten werden. Für die Dokumentation der Übungsteilnahme und der geübten Themenbereiche steht eine Übersicht zur Verfügung.

Ergänzungsmodule

Bei der Durchführung von Ergänzungsmodulen ist besonders zu beachten, dass bei der Bedienung von einigen Geräten (z. B. Motorsäge, Trennschleifer, hydraulisches Rettungsgerät) besondere Unfallgefahren entstehen können. Der KUVB rät daher dringend davon ab, solche Ausbildungen mit Jugendlichen vor Vollendung des 18. Lebensjahrs durchzuführen.

Für die Ausbildung stehen viele Lehrunterlagen zum Beispiel in der Lernbar der Staatlichen Feuerwehrschulen zur Verfügung. Die Ausbildungshilfen sind hierzu mit einer entsprechenden Altersangabe versehen, diese gilt lediglich für die Ausbildung, jedoch nicht für den Einsatzdienst – hier gelten meist strengere Regelungen:

- KUVB - Information 01/2019 Ausbildung in „gefährlichen Tätigkeiten“ oder mit „gefährlichen Geräten“ (https://t1p.de/rkfx)

- Teilnahme von Feuerwehranwärtern vom vollendeten 16. bis zum vollendeten 18. Lebensjahr an Einsätzen der Feuerwehr (https://t1p.de/4eq7)

Die Ergänzungsmodule können nach Ermessen des jeweiligen Kommandanten im Rahmen der MTA-Ausbildung oder auch erst nach deren Abschluss erfolgen. Die Ergänzungsmodule sind keine Voraussetzung für die Zulassung zum Abschluss der Truppführerqualifikation und für weiterführende Lehrgänge an Feuerwehrschulen.

Am Ende steht die Prüfung

Ansprechpartner

Für die Ausbildung der Modularen Truppausbildung im Landkreis Cham ist der fachbezogene Kreisbrandmeister Richard Richter zuständig. Weiterhin hat jeder Inspektionsbereich einen eigenen Ansprechpartner. Dies sind im Bereich Roding KBM Christian Meier, im Bereich Cham KBI Marco Greil und KBM Anton Bierl, im Bereich Bad Kötzting KBM Alexander Beier, im Bereich Waldmünchen KBM Andreas Bierl und im Bereich Furth im Wald/Hohenbogenwinkel KBM Markus Hierstetter.

Unterlagen für die Abschlussprüfung der MTA

Für die Vorbereitung zur Abschlussprüfung stehen folgende Dateien zum Download bereit. Die Unterlagen werden immer wieder entsprechend den Erkenntnissen aus den Prüfungen angepasst.